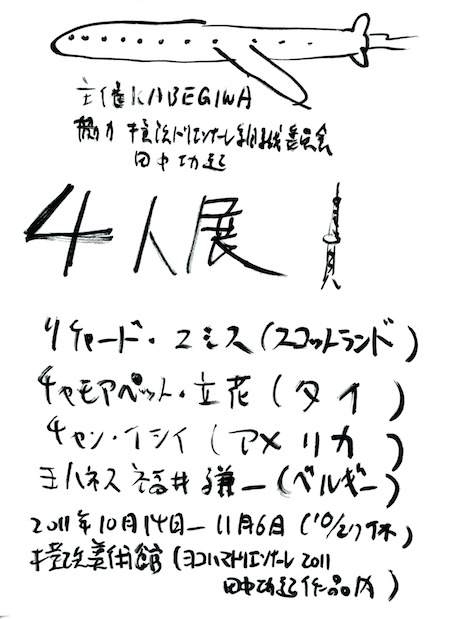

会期:2011年10月14日(金)〜11月6日(日)11:00-18:00 ※入場は17:30まで 10月27日(木)休場

出品作家:リチャード・スミス、チャモアペット・立花、チャン・イシイ、ヨハネス福井謙一

主催:KABEGIWA

協力:横浜トリエンナーレ組織委員会、横浜美術館、田中功起

会場:横浜美術館(ヨコハマトリエンナーレ2011、田中功起作品内)

入場料:ヨコハマトリエンナーレ2011の入場券が必要です。

| KABEGIWAの世話人である冨井大裕が海外の旅先で出会ったアーティスト達。 その個性的で国際性あふれる作品を紹介したいと思い、ヨコハマトリエンナーレ2011に出品中のアーティスト田中功起氏の展示空間内での展覧会を企画しました。 |

寄生の作法

ミスター地中

某月某日、私はみなとみらい駅に降り立った。といっても、最終日を翌日に控えたヨコハマトリエンナーレを見るためではない。私の目的は壁ぎわの4人展であった。壁ぎわというのは美術家の冨井大裕さんのプロジェクトで、ようは冨井さんが自分ではなく、気になっている作家の展覧会をプロデュースする、というもの。私は一度だけ、冨井さんにお会いしたことがある。大のプロレス好きらしい、というのを知人から聞いていたので、挨拶もしないままにいきなりビクトル式膝十字をかけようとしたところ、逆にアンクルホールドを決められて、私はギブアップしたのであった。その時に、こんなU系な返しをする人ならば、作品もさぞやU系なのであろうかと思った私は、足首の激痛に立ち上がることも出来ず、「流石ですね」と冨井さんに言ったのだが、彼は「いやあ、そちらもなかなか」とニコニコ言いながら上から見下ろすのであった。U系の上に容赦のない人だ、と私は思った。

4人展のメンバーはリチャード・スミス(46歳のイギリス人)、チャモアペット・立花(45歳のタイ人)、チャン・イシイ(36歳のアメリカ人)、ヨハネス福井謙一(29歳のベルギー人)という顔ぶれ。4人の内誰一人として知っている作家はいない。冨井さんの顔の広さを思い知った。やや不思議だったのは展示スペースに壁がなかったことだ。冨井さんは以前どこかで、「元気があれば何でもできる」というアントニオ猪木の台詞を真似て、「壁があれば何でもできる」と言っていたが、その大事な壁がここにはなかった。その代わりに、台や展示ケースといったものが展示に使われていた。

作品は全て田中功起さんの作品スペースで展示されていたが、見つけにくいのが難であった。ようやく発見した作品は、ペットボトルに粘土で作ったうんこのようなものがささっていたり、木で作った石のようなものを木で挟んで立たせたり、白い素材で紙のようなものを作ったり、というもので、何かの素材を使って、他のものに似せている点で共通していたように思う。ただし、この3つに関しては、作者の名前と作品が一致しない。何故なら全員名前に「チャ」がついているため似通っていて、区別がつかなかったからである。なので、彼等の作品についてはこれくらいでおチャを濁そうと思う。

一方、唯一チャのつかない、ヨハネス福井謙一の作品は、15年前の雑誌のスタジオボイスを使ったコラージュであった。といっても、これはキャプションを見て、コラージュと書かれていたからそう気付いたのであって、そうでなければ普通の雑誌としか思えないシロモノであった。ちなみにキャプションでは展示ケースの中にスタジオボイスが入っていたのだが、私が行ったときにはケースの外に出ていたので、手に取ってみた。そしてようやく気付いたのだが、これは同じ号のスタジオボイスを2冊使って、ある部分を綺麗に切り取ったものを、もう1冊の全く同じ場所に丁寧に貼ったものであった。なので、コラージュをした部分は他の場所よりも紙1枚分余計な厚みを持っているのだが、余程気をつけて見ないとそうとは気付かない。通常、コラージュは意外なイメージの組み合わせを見せるものだが、こんなにも作為を排したコラージュは珍しい。いや、そもそもコラージュなのだろうか。そしてさらに驚愕したのだが、どうやら表紙にだけ施されていると思っていたコラージュは中のページにも続いているのだった。やれやれ。私は覚悟を決めた。こうなりゃ根比べである。一体どこまでコラージュされているのかを確かめるために、1ページ目から順番にくまなく調べていった。とはいえ、目で見るだけではなかなか見つけることは出来ない。自然と私は、手をページの上ですりすりして、紙の凹凸を探していった。ページをめくってはすりすりである。こんなことは中学生の時に、雑誌のグラビアアイドルのオッパイやケツをすりすりして以来の体験である(正直に告白するとすりすり以上のこともしていたのであるが、それはどうでもいいだろう)。数十年ぶりの感覚が蘇るとともに、私はふと、目の不自由な人が点字を読んでいるような、触覚だけをたよりにした読書について、想像をめぐらせた。

そうしているとその各ページのコラージュが実に巧妙になされていることに気付くのだった。ある時は複雑な形の文字を切り抜いたり、またある時は四角形の記事の枠ごと切り抜いたり、と何を切り抜くかは自由に行われているようでいて、それとなくページの内容や色や形に反応しているようでもあった。やがて、あるページで私は手を止めた。そこには曽根裕とリクリット・ティラバーニャの対談が載っていて、お客さんをリラックスさせてインスタレーションに参加させることが大事だ、みたいなことが書かれていた。私はそこでドキリとした。このヨハネス福井謙一という作家が作品を使って、自分の作品が置かれた場所そのものを批評しているように思えたからである。15年前の曽根とティラバーニャ、そして今の田中功起さんは皆、他人を巻き込んだプロジェクトを行なっている。それがアートの一潮流となっていることも、当然この作家は知っているのだろう。それでもなお彼は「そんなの関係せい!オッパッピー!」とばかりに、一人狭い室内で夜を徹し、このとてつもなく時間のかかるコラージュを制作していたのであろう。さらに数ページめくると、またティラバーニャが現れた。今度は長谷川祐子さんによるインタヴューだった。私は一度、長谷川さんに会ったことがある。いきなり後ろからチキンウイングフェイスロックを(略)ティラバーニャはアーティストの役割は、エンターテイメントであると言い切っていた。

そのようにして毎ページ調べていくと、どうしてもコラージュがみつからないページがあった。あ、ここで終わりかと思った瞬間、私は戦慄した。UAのアルバムを紹介する小さな写真の中の、2mmくらいの幅のUAの唇だけがコラージュされていたからだ。さらに裏表紙には先ほどと同じUAのアルバム写真が大きく出ていたのであるが、ここでも同様にUAの唇がコラージュされているのであった。何故にそんなにUA推しなのか。しかも唇。結局全てのページでコラージュが行われていた。

私はこの作家の仕事にいたく感心した。それはこのコラージュで行なっていることが、誰かの作品の中で展示を行う、ということに関する真摯な回答のように思えたからだった。田中さんの展示の中で行われているこの展覧会は、第一の条件として田中さんの作品の邪魔をしてはいけない。その点で他の3人も含めたこの4人展の作品は、田中さんの作品を邪魔しない場所にひそかに展示されていたのだった。それは他人の展示に寄生する以上、当然の振る舞いだろう。だが、ただ間借りするだけであれば、それは寄生とは言わない。寄生する以上、あちらが気づかないようにこっそりと栄養を、つまりは美味しいところを持っていかなければ嘘である。ヨハネスの作品の構造はこの点を周到に踏まえていたのである。つまり、元のスタジオボイスの記事やデザインを損なうこと無く、コラージュが行われていた。私たちはそれをスタジオボイスとして、普通に読むことができる。しかし彼はおよそ気付かれないように控えめに、紙一枚分の厚みを任意の場所に付け加えていたのであった。そこに何かがあることを気付いてしまった読者は、もはやうかうかと記事など読んではいられない。私がしたようにその何かを確認し、さらにはその作為を推測してしまうだろう。そう、4人展が行われていると鑑賞者が知った時、その見つけにくい作品を必死に探すあまり、場を支配しているはずの田中さんの作品に注意を払わないように。こうした展示される空間と作品の関係を意識的に、作品の中に取り込んでいたのはヨハネスだけであった。

このような関係さえ築いてしまえばもう十分である。あとは、私のように愚かな鑑賞者が、ヨハネスの作品に含まれる全ての要素が田中さんの作品、ひいてはヨコハマトリエンナーレに関する批評なのではないかと、自動的に疑心暗鬼に陥るからである。ある者は私のように曽根とティラバーニャに注目するかも知れないし、またある者は新譜CD紹介コーナーをそれとして受け取るかも知れない。そして読者は勝手に、思い思いの方法で自分の置かれた状況に思いを巡らすだろう。ヨハネスの作品は何も示していない。にも関わらず、読者が潜在的に田中さんの作品やトリエンナーレに関して抱いていた批評を引き出し、そしてそれを自らの作品の強みとして取り入れるのである。

私はため息をつきながらその場を後にした。作品がはらむ無限の文脈化から逃れるには、リングアウトしかないからである。そしてその場を離れようとした瞬間、私は自分のズボンのチャックが全開であることに気付いた。世界の見え方が、変わった気がした。